Si nasce poeti. E non perché la vita comporti la poesia ma in quanto è esattamente il contrario. La poesia, quale madre di tutte le arti, ingloba la vita, ne è la sua forma. È la capacità creativa di ogni individuo che nel mentre rilancia, nella propria imitazione, a cominciare dal gioco infantile, il frammento dell’entità da cui proviene, plasma la vita a seconda la sua personale quiddità, ne fa suo contenuto. E sia che consista nella assoluta semplicità delle cose quotidiane, sia che si materializzi in immagini, musica, suoni, parole o combinazioni favolose, è sempre degna del massimo rispetto perché è comunque la propria vita la più bella poesia. Questo è ciò che io chiamo Poevitàsia. Non a caso, ma per richiamare volutamente il regno di Fantàsia, protagonista della “storia infinita” perché perennemente infinito è anche il senso della nostra epifania nel mondo, l’eterno suo ritorno.

Ora c’è chi si accorge di questa splendida concordanza subito, chi tardivamente, chi mai.

Valeria Serofilli, nata a Parma, ma residente a Pisa dacché aveva un anno (per il trasferimento del padre dalla direzione sanitaria delle Terme di Salsomaggiore a quelle di San Giuliano), docente di lettere, critica letteraria, fervida organizzatrice culturale (famosi da un decennio gli Incontri Letterari al Caffè dell’Ussero di Palazzo Agostini, già frequentato da Leopardi, Fucini, Carducci…), fondatrice/presidente del Premio Astrolabio (ereditato dalla compianta poeta Renata Giambene), donna sinuosa, affascinante dai look spesso castamente impuri, che richiamano altri tempi, in particolare le nobili dame di Corcos o le donne con l’ombrellino di Monet, ha intuito da piccolissima il bisogno di una sua propria fisionomia da ricercare e definire sempre più nel tempo con le parole fissate sulla carta. Tant’è che non appena ha appreso la scrittura, ha avviato una sorta di diario involontario in cui riponeva le sue più tenere impressioni, per poi passare a nove anni ai primi timidi testi. A sollecitarli la canzone di un autore in voga (il Modugno dell’uomo in frac), o il picchiettare della pioggia, «il ticchettio ritmato meccanico sui vetri umidi della casa di fronte». Il suono, musicato o no, è la sua prima fonte di ispirazione a ulteriore conferma che è l’udito il primo senso che si sviluppa negli esseri viventi, a partire dal proprio big ben vitale: lo scorrere del sangue nella propria cellula. Era comunque il suo animo già in qualche modo dissodato, grazie al padre, grande appassionato di poesia che non perdeva mai l’occasione di leggerle Trilussa con le sue cronache satiriche intrise di sostanziale malinconia. A Trilussa si aggiungeranno poi Luzi, G. Luigi Paganelli, Shakespeare, Brecht, Pavese, per primi, in un crescendo di indagine conoscitiva che non poteva non fermentare in lei il forte bisogno di dirsi e dire. E la scrittura diventa una necessità impellente, così che lei si sente gratificata solo dall’intensificare il dialogo con sé, esteso agli altri. Cerca la comunicazione. Perché, afferma, citando Pascoli, «riunisce le due gioie: parlare da solo e parlare ad una folla». Ma pur macerando poesia da sempre, per le costrizioni cui sono spesso assoggettate le donne per il ruolo preponderante che ricoprono in famiglia, risale solo al 2000 la sua prima raccolta dal titolo inequivocabile Acini d’anima, dove raccoglie pezzi della sua vita per l’avvio di un mosaico identitario, in un pendant continuo di metafore e analogie tra lei e la natura, mentre l’amore risulta il demone protagonista in assoluto.

Valeria Serofilli

A darle il là, infatti era stata l’eclisse totale di sole dell’11 agosto del 1999, un frangente magico sinergetico e simbolico coinvolgente: «uno solo fu il momento che li strinse / all’altro l’una: / quando sole a mezzogiorno sposò luna / per fondersi in eclisse». Una copula naturale, che vissuta come un atto d’amore esistenziale dà la stura alla sua scrittura, irrispettosa di qualsiasi regola che non sia dettata dal cuore. E il mondo dei sentimenti è il protagonista di La tela di Eràto, (2002) dove l’attenzione dell’autrice si sposta dal punto dell’ascolto per accentrarsi, come fonte d’ispirazione e suo tramite, sull’immagine. Per fare della parola scritta, orazianamente, una pittura personale. «Come pittore voglio figurare / monti, colli, prati e un vasto mare /.» Quadri solari, dunque, di cui tutti possano usufruire per rasserenare la propria vita nei momenti più bui. Ma Serofilli pone una clausola: il lettore deve fare altrettanto, «a patto che con me faccia lo stesso / quando sei tu a passare un bel momento». La poeta invita allo scambio di sentimenti e affetti perché lo ritiene indispensabile in un mondo che avverte sostanzialmente ostile, ma che confida di esorcizzare con la creazione poetica. Che sia barriera all’insensatezza. E si realizzi «un quadro che contenga tutti», perché tutti si salvino.

Qui sta la chiave della scrittura serofilliana. Qui emerge la sua quiddità: la generosità, che crei solidarietà. A questo mondo, sembra dire l’autrice, non ci si può salvare che unendosi, facendo fronte alla durezza oscura della vita, praticando per quanto possibile l’ascolto dell’altro e superando i più meschini sentimenti. In un inno d’amore.

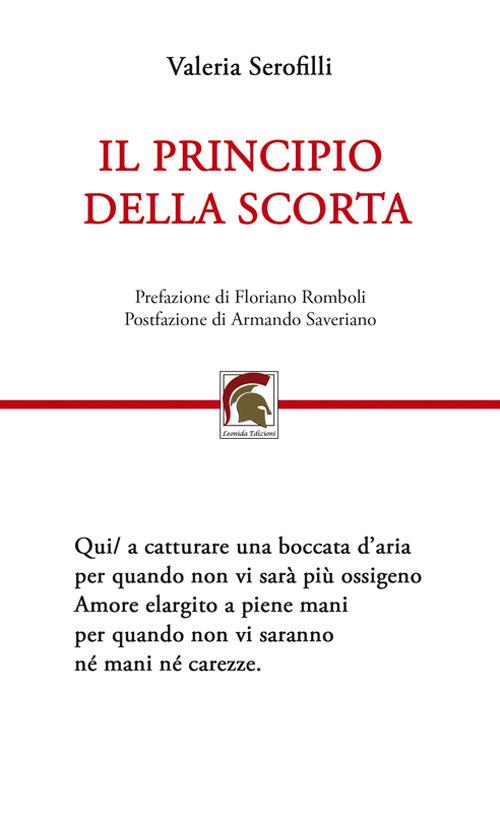

Propositi di fondo presenti anche nelle raccolte successive Fedro rivisitato, Nel senso del verso, Amalgama, Cerco i cerchi, Taranta d’inchiostro, sino alla recente Il principio della scorta, scritto durante il covid e pubblicato nel 2022. Un vero trionfo tributato all’amore, spennellato in brevi poesie e in inconsuete forme teatrali che traggono ispirazione da possibili scambi di messaggi telefonici, “carezze d’inchiostro» come «premessa e promessa di abbracci di labbra e di pelle». Per farne ampia scorta prima che non ce ne sia più modo.

Amore elargito a piene mani

per quando non vi saranno

né mani né carezze.

Un talismano di vita è l’amore cui ricorrere necessariamente e ancora di più, sembra suggerire l’autrice, in un’epoca di estrema criticità quale quella del covid che aumenta l’umana fragilità:

«Siam fiori della terra:

bulbo e foruncolo/ escrescenza

nati da feconda Madre Terra

come bulbo poi virgulto

all’intemperia esposto.»

Di qui l’augurio a tutta l’Italia di uscirne fuori, «che la voce si erga contro il male a infrangerne l’involucro col suo potente stivale».

La produzione di Valeria Serofilli conferma stilisticamente un’autrice singolare che, pur cercando di adattarsi agli schemi classici, li forza in tutti i modi, tirandosene fuori. Per proporne di nuovi, come il ricorso anche agli sms, con lo sguardo fisso a Shakespeare e una strizzatina d’occhi a D’Annunzio. Rimane così baroccheggiante nella forma per l’esuberanza di sensibilità di base, per un mix doloroso di generosità impedita dalle circostanze e di consapevolezza delle perversità del mondo, della pace irreperibile tra i popoli e della morte che avanza inesorabile.

La poeta ama la vita, e gorgogliano i suoi testi di passione sia che parli dei suoi cari (la madre dei piccoli gesti/consigli; il padre il cui solo ricordo la fa ritornare bambina; il figlio così amato da sostenere di avergli lui dato la vita; il proprio uomo/amante per eccellenza, fonte di felicità quando può posarsi sul suo petto) che le ingiustizie e i mali del mondo, ineludibili. Sino ad esserne stordita, e ritrovarsi a contare «i buchi alla crostata», «i merli alle torri», ed a «togliere capelli di plastica / in pettini da bambola». Rimanendo alla disperata ricerca di senso, alla quadratura di quei cerchi che in compiutezza e perfezione ha sempre cercato. Ma che non è dato agli uomini trovare. A meno che, non continuiamo a cercarci nella poesia. Di qui l’appello salvifico a tutti:

«a scrivere a quattro mani

una nuova sana poesia

a otto, a sedici, a mille / perché infinite sono

le mani dei poeti.»

Tante quanti gli uomini tutti. Crediamoci.

Scrittora.

Scrittora.

Commenti recenti