Blog — 05 Febbraio 2026

SU CAROL RAMA, NEL RICORDO DI UN CATALOGO ANDATO

di Nadia Cavalera

Amo i miei libri, tutti. E forse proprio per questo, quando ne stacco uno da me e lo consegno a una biblioteca, non compio mai un gesto neutro: compio un taglio. Anche se gentile. Anche se “giusto”. Anche se, razionalmente, so che quel volume non è perduto ma affidato a una vita più ampia della mia.

Con il catalogo di Carol Rama è andata così. Lo sento ora, nello spaesamento che segue la donazione: la mente che torna indietro, ricostruisce l’origine, ripercorre il momento in cui quel libro è diventato “mio”. Quasi fosse un modo per prolungarne la presenza, come si fa con gli affetti che non si vogliono lasciare andare del tutto.

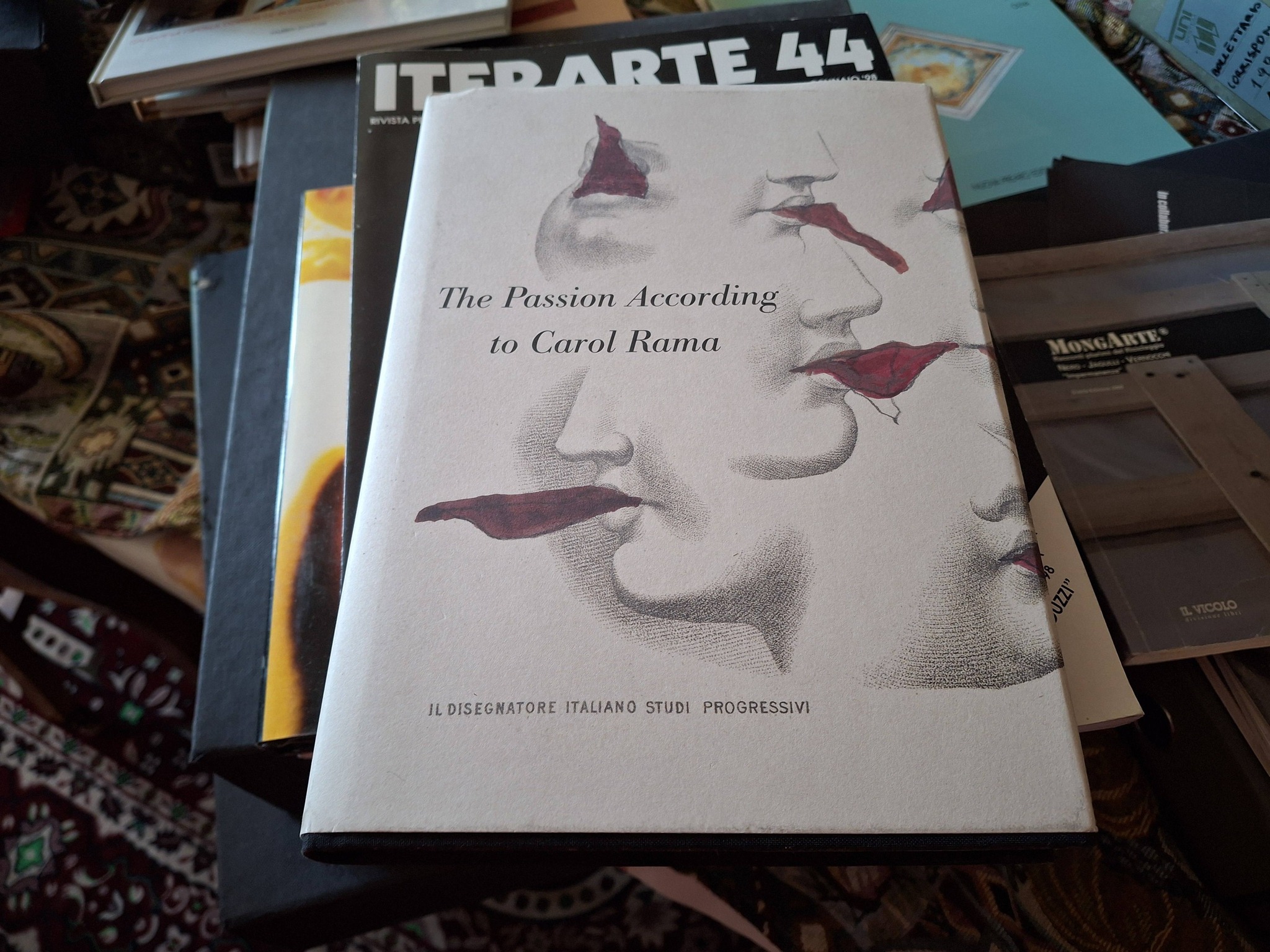

Quel catalogo nasce da un viaggio a Dublino. All’IMMA vidi “The Passion According to Carol Rama”: una mostra che non si limitava a esporre opere, ma cercava di rimettere in discussione il modo stesso in cui guardiamo, raccontiamo, classifichiamo. Rama — lo capii allora con una chiarezza quasi dolorosa — non è un’artista “da collocare”: è un’artista che scompagina. La sua opera non si offre come un archivio ordinato, ma come un anti-archivio: un corpo di lavori che attraversa decenni e che, invece di confermare le storie già scritte, le incrina.

Rama è stata a lungo lasciata ai margini: non solo dalla storiografia ufficiale, ma persino da quelle narrazioni che avrebbero potuto adottarla più facilmente. Eppure, proprio perché non si è fatta addomesticare, oggi appare essenziale. Non è una “voce laterale”: è una prova che il centro del Novecento è stato costruito anche eliminando ciò che disturbava il suo ordine. Rama è il disturbo che ritorna.

Quando penso a lei mi torna sempre in mente la sua frase sulla paura e sul dolore: il dolore come “altra possibilità di lavoro”, la felicità come uno stato che spaventa. È una confessione che non suona come romanticismo dell’infelicità, ma come una dichiarazione di metodo: la creazione non come ornamento, bensì come reazione vitale. Rama lavora dove fa male. E lo fa senza chiedere permesso.

La cosa che più mi colpisce è la sua capacità di far diventare linguaggio ciò che, in altri, resterebbe puro materiale. Denti, gomme, occhi di bambola, ferri, camere d’aria, catrami, inclusioni: non “scelte eccentriche”, ma una grammatica. In Rama ogni elemento è corpo e segno insieme. Il quadro non rappresenta soltanto: è un accadimento. Non racconta il trauma: è la sua registrazione. Non illustra l’erotismo: lo mette in scena come forza ambigua, insieme desiderio e minaccia.

E qui, inevitabilmente, entra Edoardo Sanguineti. Perché il rapporto tra Rama e Sanguineti non è un capitolo secondario, una nota biografica: è uno dei luoghi in cui la sua opera diventa più leggibile, più sonora, più vera.

Mi interessa chiamarlo rapporto “particolare” perché non è solo amicizia, non è solo stima, non è solo critica d’arte. È una forma di compagnia intellettuale durata più di mezzo secolo, nata nel dopoguerra torinese, in quella rete di studi, mostre, incontri, solidarietà che oggi sembra quasi irreale. In quel contesto, Sanguineti non guarda Rama da fuori: le sta vicino, la segue, la nomina.

Il punto decisivo, per me, è questo: Sanguineti capisce che Rama non va spiegata con un’etichetta, ma riconosciuta con un concetto capace di contenerne l’anomalia. Quando definisce “bricolage” certe sue opere degli anni Sessanta — prendendo la parola da Lévi-Strauss — fa qualcosa di più che battezzare una serie: le assegna un posto nel pensiero. Non la “normalizza”, ma le dà un lessico che le somiglia: fatto di innesti, di residui, di collisioni, di montaggi. È la stessa logica con cui la poesia sperimentale lavora sulla lingua: spezza, rimonta, fa emergere il senso dai materiali.

In alcuni casi, poi, la parola di Sanguineti entra fisicamente nel lavoro di Rama: versi inseriti nei quadri. È un gesto che mi sembra rarissimo: non il poeta che commenta l’artista, ma il poeta che si lascia usare come materia. La lingua diventa una delle sostanze del quadro, come la gomma o il ferro. E a sua volta la pittura di Rama diventa per Sanguineti qualcosa che non è soltanto “oggetto di critica”, ma campo di esercizio poetico: la visione come dispositivo linguistico.

C’è anche una frase di Rama che mi resta addosso: “Da Edoardo ho imparato quel poco che so… ed è questa la mia nostalgia più grande.” Non la leggo come deferenza, né come diminuzione di sé — Rama non era tipo da diminuire la propria ferocia. La leggo come riconoscimento di una vicinanza: Edoardo come qualcuno che le ha offerto strumenti, sguardi, possibilità di pensiero. E forse, in questa nostalgia, c’è il dolore di chi sa che l’intelligenza condivisa è una cosa rara: un evento più che un’abitudine.

Se provo a guardare Rama attraverso la mia idea di “poevitasia”, è proprio qui che la sento più vicina. Per me la poevitasia non coincide con “il poetico” come atmosfera o grazia: è piuttosto una qualità di necessità, un’energia che nasce quando il linguaggio — visivo o verbale — non può più mentire, e allora si fa urto, strappo, montaggio, residuo. La poevitasia è ciò che resta quando togli il superfluo e rimane il nervo.

Rama è poevitasia perché non cerca armonia: cerca verità sensibile. E quando l’armonia arriva, arriva come “sofferta armonia”, come ordine conquistato dentro il caos. Penso alle camere d’aria degli anni Settanta: superfici monocrome dove la gomma porta ancora le tracce dell’uso, l’eco di un corpo che l’ha consumata. È un minimalismo che non è mai puro: è un minimalismo sporco, attraversato dal tempo, dall’attrito, dalla vita.

E allora capisco perché quel catalogo mi pesa come un’assenza. Non è solo un oggetto, né soltanto un ricordo del viaggio a Dublino. È una prova materiale di un incontro: con un’artista che mi ha mostrato che la libertà non è un tema, è una pratica; e con un legame, quello con Sanguineti, che dimostra che l’arte non nasce solo dall’isolamento, ma anche dalla complicità: dalla possibilità di essere visti davvero da qualcuno.

Forse donare quel libro alla Biblioteca Poletti è stato un modo per rimetterlo in circolo, per restituirgli una vita pubblica. Ma l’amarezza è il prezzo del passaggio: perché io non ho ceduto una semplice “copia”; ho ceduto una parte di memoria. E adesso, per controllare quell’amarezza, faccio quello che faccio sempre quando perdo qualcosa: la trasformo in discorso. La trattengo scrivendola.

E se penso a Carol Rama, in fondo, è anche questo che lei insegna: che la perdita, quando la si attraversa senza sentimentalismo, può diventare una forma di lavoro. Un’altra possibilità di conoscenza. Una poevitasia, appunto.

(da facebook il 6.02.2026)

news correlate

Due Pascoli a confronto, tra Piccioni e Sanguineti

Gennaio 22, 2026

Balestrini: l’allegoria del mondo in mise alfabetica

Gennaio 20, 2026

Giancarlo Cauteruccio, il teatrante totale

Gennaio 12, 2026

Paolo Virno, il linguaggio della moltitudine

Gennaio 10, 2026

Il marcio degli USa è debordante e va contenuto

Gennaio 04, 2026

Niente di nuovo sul fronte orientale

Novembre 25, 2025

Come si convive con un genocidio

Novembre 01, 2025

CORTIGIANA, IO? — O della libertà delle parole

Ottobre 20, 2025

Il caso Ucraina – Dalla rivoluzione guidata alla guerra

Ottobre 18, 2025

Scrittora.

Scrittora.

Commenti recenti