Carlo Bugli: visioni dall’abisso, tra infanzia e catastrofe

di Nadia Cavalera

.

Figlio d’arte, Carlo Bugli nasce a Napoli nel 1965. Cresciuto tra chine, pennelli, sogni d’infanzia, le frequentazioni del padre Enrico (Stelio Maria Martini, Luciano Caruso, Mario Persico), le esperienze del Movimento Nucleare di Baj e D’angelo, e del Gruppo 58, la redazione di «Risvolti», e la rivista murale, manifesto di scritture anark-off, ideata e curata con Giorgio Moio, è un poeta e artista verbo visivo. Grazie anche ai molteplici e variegati interessi, tra cui «la poesia dell’Ariosto e la xilografia giapponese, il teatro elisabettiano e la scultura di Augusto Perez, la filosofia di Giordano Bruno e la poesia di Borges» (Eugenio Lucrezi), fin dall’inizio sviluppa un doppio sguardo: uno che osserva il mondo con la ferocia analitica del disegnatore scientifico, l’altro che lo reinventa con l’inconsapevole lucidità del bambino. Questo sguardo duplice, che è poi anche il cuore della sua poetica, attraversa tanto la parola quanto il segno, e trova, nell’inquietudine la sua cifra più profonda. L’inquietudine, intesa nel senso freudiano di “Unheimliche” (ciò che disvela l’estraneità all’interno del familiare) è per Dario Giugliano la tensione costante che anima l’opera di Bugli, facendone un artista radicalmente contemporaneo e insieme arcaico. Perturbante: «l’esagerazione che si manifesta in una visibilità senza alcun margine di contenimento, quasi come in una luce eccessiva, al punto da risultare acccecante».

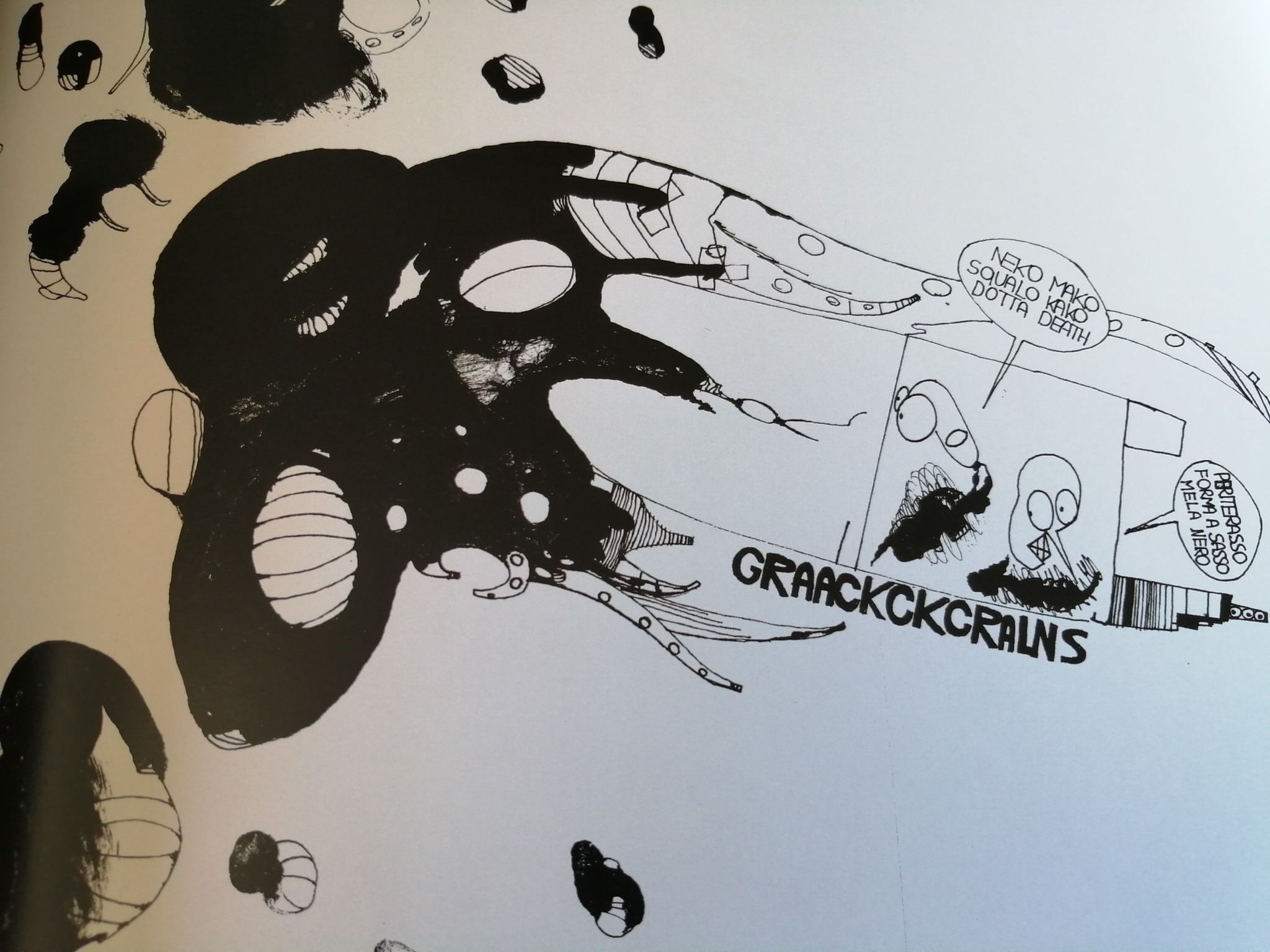

Nel suo ultimo lavoro, “Inane voyage” (2024), Bugli costruisce un poema cosmico-grottesco in forma di viaggio, dove due creature ibride (indicate dal prefatore Lucio Garba come oligoblasta e dolicocefala l’una, turricefala e nasuta l’altra) attraversano l’universo in una navicella cartacea, emettendo segni più che parole, scrittura più che suono. Il loro itinerario, che culmina nell’essere ingeriti da parte di uno dei tanti Pelasgi, un Pesce Mondo mostruoso (al cui interno trovano di tutto, anche un suo doppio) che poi li espelle , è un’allegoria dell’esistenza come assurdo transito, come viaggio in cui l’inazione è più significativa del moto, e in cui ogni punto di arrivo è solo l’inizio di neonascite, generazioni triplici, di un’altra deriva. Questo poema è insieme narrazione e anti-narrazione, cosmogonia e parodia, zoologia fantastica e riflessione sul linguaggio. Un universo “eventuale” in cui tutto può accadere perché nulla ha un significato ultimo, ma tutto ne contiene molti, stratificati e contraddittori.

La forza del disegno bugliano, presente in queste pagine conferma la tensione tra visione e decomposizione, già presente in suoi lavori precedenti, come “Transtropie” (2019) e “Storie di Cattivi soggetti” (2023), dove le sue figure – improbabili marabù, mantidi, pesci, insetti, omini-catoblepi – sono ibridi perturbanti, sintesi provvisorie di specie diverse, come se l’evoluzione avesse sbagliato strada e prodotto un’umanità collassata, o ancora non nata. “Figuralità transtropiche” le chiama Marisa Papa Ruggiero per la carica simbolica e metaforica del linguaggio: immagini in transito tra tropi, che nascono per essere cancellate, riscritte, distorte. In questi lavori, il nero non è solo colore: è materia espressiva, ombra pulsante, magma da cui le forme emergono per poi ritornare informi. Il segno è al tempo stesso inciso e improvvisato, rigido e infantile, come se l’autore stesse continuamente trattando con un doppio interiore: il figlio che disegna accanto al padre, e l’uomo che quel bambino è diventato (è il richiamo dei due autoritratti che aprono “Transtropie”).

Bugli ama lavorare ai margini: della grammatica, della rappresentazione, della logica stessa. La sua scrittura poetica – come già evidente nei testi di “Noemata” (1988) e “Organon” (1990) – procede per salti, per disarticolazioni sintattiche, per invenzioni lessicali e collassi semantici. Ma non si tratta di gioco fine a sé stesso: ogni frattura, ogni interruzione, ogni anomalia è un modo per segnalare la crisi profonda del linguaggio e la sua incapacità di restituire un mondo che si è fatto sfuggente, caotico, disgregato. In questo, la poesia di Bugli si avvicina all’oralità originaria, a una forma espressiva immediata, non filtrata, quasi magica – come se provenisse da un luogo arcaico e remoto del pensiero umano.

L’artista è così anche filosofo, o meglio, un grecista prestato all’arte. Il suo interesse per il pensiero antico – e in particolare per il lessico dell’anima nell’età arcaica, da phrèn a psýchē, da nóos a logos – si riflette in una poetica che non dissocia mai la riflessione concettuale dal gesto visivo. Tutte le sue tavole, come i suoi testi, sono strumenti di conoscenza, “organon” nel senso aristotelico e musicale del termine: dispositivi polifonici, a più voci e a più registri, che chiedono al lettore/spettatore di entrare nel gioco senza garanzie di senso. Il pensiero è articolazione di immagini, e l’immagine è articolazione del pensiero.

In tutto questo, il tema dell’infanzia ha un ruolo centrale, non come memoria nostalgica, ma come potenza originaria dello sguardo. I due autoritratti di “Transtropie” cui si accennava prima (uno realizzato da bambino e uno con il padre), non sono soltanto un omaggio biografico: sono l’asse attorno a cui ruota tutta la poetica bugliana. L’infanzia è il luogo in cui il linguaggio è ancora incerto, ma per questo potentemente creativo; dove ogni tratto, ogni parola, ogni macchia ha il potere di significare al di là della logica. In questa dimensione, il dolore non è ancora rimosso, ma nemmeno incistato: è presente, visibile, condivisibile. E Bugli, come un ventriloquo iridato, dà voce a questa infanzia inquieta, rendendola forma e coscienza.

A differenza di altri artisti contemporanei, Bugli non mira a stupire, a decorare, a compiacere. La sua è un’estetica dell’ironia tragica, in cui la bellezza convive con la ferita, e la forma con la dissoluzione. I suoi automi, i suoi insetti, le sue creature deformi sono testimoni di un mondo in rovina, ma anche indicatori di una possibile salvezza, magari provvisoria, magari solo immaginata. Il suo disegno, come la sua scrittura, non vuole spiegare il mondo, ma esporlo nella sua complessità, nel suo sfacelo, nella sua ancora possibile resistenza.

Carlo Bugli è artista schivo e radicale, estraneo a ogni forma di narcisismo autoriale. La sua opera è fragile e poderosa, intima e cosmica, comica e luttuosa. E proprio in questa oscillazione continua tra gli estremi – tra luce e ombra, infanzia e vecchiaia, pensiero e segno – si colloca la forza unica della sua voce. Una voce che, come un «Odradek» partenopeo (per Mimmo Grasso), si srotola nel tempo e nello spazio, lasciando tracce minime ma incancellabili nel nostro immaginario.

news correlate

Milli Graffi, sotto la traccia del linguaggio

Ottobre 29, 2025

Il caso Ucraina – Dalla rivoluzione guidata alla guerra

Ottobre 18, 2025

La scrittura del femminile di Anna Santoro

Luglio 04, 2025

Draghinerie di una cittadina qualsiasi

Ottobre 06, 2022

“Il Remo di Ulisse”: Luigi Ballerini, cacciatore di conoscenza

Novembre 07, 2021

Sebastiano Cavalera, mio padre, di Nadia Cavalera

Ottobre 01, 2019

Michela Apollonia Riccardi, mia madre

Agosto 28, 2019

La “crozza” col cappellino e l’ombrellino, monologo di Nadia Cavalera

Febbraio 25, 2018

Mario Lunetta, l’autore delle meraviglie, di Nadia Cavalera

Agosto 04, 2017

Scrittora.

Scrittora.

Commenti recenti